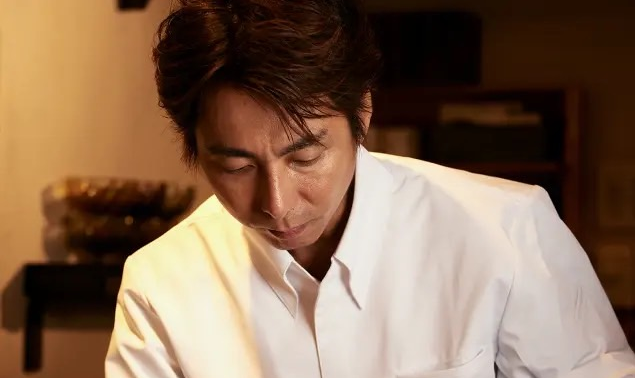

山田義明

九谷焼作家

日本が世界に誇る伝統工芸の世界でサフランを題材とした作品を制作し、日本におけるサフランの歴史と文化を後世に伝える Akaito Art Collection。美術商の富士鳥居様のご紹介で、幸いにも九谷焼の第一人者である山田義明氏にもご参加いただくことができた。山田氏に九谷焼の作品制作にかける想いや、今回のプロジェクトに関してお話を伺った。(Akaito 大鷲幸奈)

九谷焼作家 山田義明

1948年 石川県能美郡(能美市)寺井町に生まれる。九谷焼色絵作家として受賞、入選多数。宮内庁のお買い上げも6回に及ぶ。2020年 瑞宝単光章 受勲。日本工芸会正会員、創造美術会顧問、伝統工芸士、石川県立九谷焼技術研修所講師、石川県指定無形文化財九谷焼技術保存会会員。

写生をもとにした手描き作品へのこだわり

山田氏は1948年生まれの日本を代表する九谷焼色絵作家。瑞宝単光章の受勲、宮内庁のお買い上げ、そして多くの作品で受賞や入選を重ねてきた。そんな彼の作家としての人生は、職人であった父親の背中を見ることから始まった。当時はハンコを押す大量生産が主流の時代。しかし、山田氏は26歳の頃に一念発起し、手描きの勉強を始め、その後二人の師のもとで手描きの面白さや作品としての魅力を感じ、手描きの作品制作に没頭していった。

九谷焼を制作する上で山田氏が大切にしている点は、「写生をして構図を作って描く」という独自の制作方法だという。作品制作において重要な部部である構図は、細かな部分まで考えて何枚も描くことになり、その作業には多くの悩みが伴う。しかし、一度腕が動き始めれば楽しくもあり、一気に集中して作業を行うのが好ましいという。実際、彼のアトリエには1つの作品のために7~8枚もの構図が描かれていた。

九谷焼の魅力

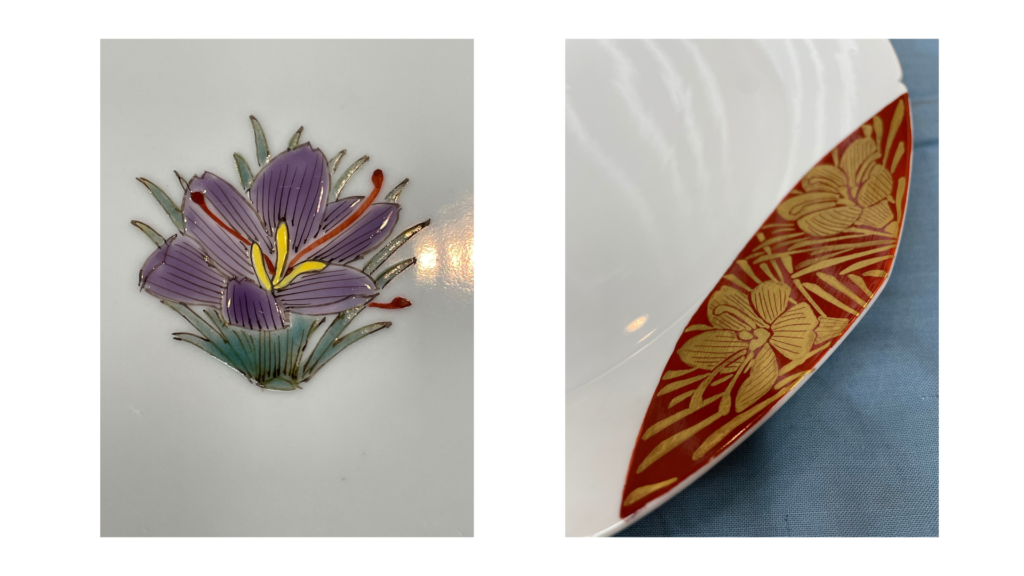

山田氏は、九谷焼の魅力について、五彩(緑・黄・紫・紺青・赤)という色の基本から、それらを混ぜて様々な色を作り出すことができる点を挙げた。青九谷と赤絵という色の使い方によって、色数を倍増することができる。また、和絵具と洋絵具の使い方によって色の部分を盛り上げることもでき、作品に触れると確かに絵の具の盛り上がりを感じることができた。

また、魅力的な九谷焼には「良い余白」があるという。熟練の技を高めていくことによって、余白の良し悪しを見極めることができる感性も養われていくそうだ。

サフランをテーマにした作品制作にあたって

サフランをテーマにした作品制作を依頼され、最初はとても難しいと感じたそうだ。山田氏は写生を大切にしているが、植物としてのサフランを見る機会はなかなか無い。一度だけ偶然庭に生えているものを描いたことがあるのみだった。また、サフラン自体は小さいため、小さな作品に描く方がバランスが取りやすい。しかし、今回は湯呑みのような小さな作品から大皿まで、様々なタイプの作品をシリーズとして制作することに挑戦してくださった。

作品を鑑賞する人に対して、自身の作品よりもサフランそのものに想いをはせ、注目して欲しいと述べる山田氏。今回、サフランという珍しいモチーフに取り組んで素晴らしい作品を多く制作してくださった山田義明氏に改めてお礼を申し上げたい。そして今後も山田氏、そして日本の九谷焼のますますの発展をお祈りしたい。

【追記】このインタビューを行ったのはようやくコロナ禍が終わった2023年。その後2024年1月1日に能登半島地震が発生。幸い、なんとか大きな被害は免れたという山田氏のお言葉に、私たちもほっとしました。あらためて、能登半島地震で被災された皆様に心からお見舞い申し上げるとともに、引き続き被災地域の一日も早い復興をお祈り申し上げます。